塑化劑摻入食品的食品安全風暴越演越烈,但32年前吃入有毒食品的數千名受害者與其第二代,仍承受塑毒折磨之苦且無「法」照顧,凸顯立法保障食品中毒受害者的迫切性。

塑化劑摻入食品的食品安全風暴越演越烈,但32年前吃入有毒食品的數千名受害者與其第二代,仍承受塑毒折磨之苦且無「法」照顧,凸顯立法保障食品中毒受害者的迫切性。1979年,包括惠明盲校師生在內至少兩千名受害者,誤食遭多氯聯苯(PCB)污染的米糠油,是台灣迄今為止最大的食品公害事件。受害者病的病、死的死,加上當年的加害者脫產、病死獄中,衛生主管機關也僅能提供片斷的協助,宿疾纏身的倖存者至今仍未受到完備的照護。民間團體在立法院呼籲政府設立專法,並提出《油症受害者救濟法》草案供各界討論。

立法委員林淑芬、黃淑英與陳節如等今(24日)下午舉行「落實油症受害者照護」公聽會,黃淑英指出,暴露於這類有毒物質的患者,有許多疾病會延遲至中毒20-30年後才會發病,歷年來行政機關所提供的僅是暫時性行政措施。立委要求衛生署國民健康局研擬專法保障受害者權益,並確實定期追蹤個案以實際瞭解受害者需求。國健局副局長邱坤郁允諾加速處理,並於一個月內向國會報告進度;而已列冊服務的受害者,未來也將免除住院的部分負擔。

毒物受害者 就算活到70歲還是「與毒共存」

油症事件照發於彰化油脂公司在製造米糠油的過程中,使用毒性極強的多氯聯苯做為熱媒,卻因管線破裂,多氯聯苯滲入油裡,造成至少兩千人受害。當年滿臉爛瘡的慘狀,早已遭許多人已淡忘。台大環境及職業醫學科教授、台灣油症受害者支持協會理事長郭育良批評,連第一件重大食品公害的米糠油中毒,受害者都尚未得到公道,如何讓民眾有「免受毒害」的自由?

油症事件照發於彰化油脂公司在製造米糠油的過程中,使用毒性極強的多氯聯苯做為熱媒,卻因管線破裂,多氯聯苯滲入油裡,造成至少兩千人受害。當年滿臉爛瘡的慘狀,早已遭許多人已淡忘。台大環境及職業醫學科教授、台灣油症受害者支持協會理事長郭育良批評,連第一件重大食品公害的米糠油中毒,受害者都尚未得到公道,如何讓民眾有「免受毒害」的自由?郭育良說,米糠油其實是多氯聯苯(PCB)與多氯呋喃(PCDF)中毒,和戴奧辛毒性極為相像,受害者皮膚潰爛只是病徵的一小部分,許多人終身承受糖尿病、心臟病、紅斑性狼瘡、氯痤瘡、慢性肝病、不孕、月經異常、記憶力受損之苦。也有人罹患子宮癌、乳癌與子宮頸癌病逝。

郭育良引述日本研究說,「油症,是疾病的百貨公司」。而這些疾病不僅無法治癒,且毒性終身不散。

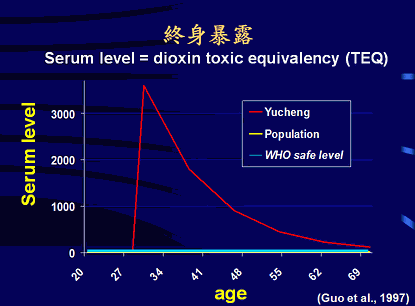

郭育良根據當年當量毒物暴露量進行模擬研究後發現,中毒者在一年內血中濃度會達到最高點,之後逐年衰減,但即使到70歲,血液濃度還是比一般人高得多,以高於世界衛生組織的安全建議值。

針對受害者的補償與照顧,郭育良指出,若照現行《公害糾紛處理法》,必須向污染加害者求償,但若污染行為者找不到、消失、或無法抵抗其所造成的危害,等於求償無門。若欲援引《國家賠償法》,這部1980年通過的法律百紙黑字寫著「不溯及既往」。

換句話說,受害者至今仍無「法」得到公道。郭育良舉韓國為例,政府針對當年參與越戰、暴露於枯葉劑(戴奧辛毒)的軍人訂有「枯葉劑受害者支援法」,對受害者與第二代救濟,「我們自問真的輸給韓國嗎?」

為受害權益奔走,已有法律系碩士站出來。林木興與羅士翔結合多位法學專家的意見,草擬《油症受害者救濟法》。他們表示,訂定專法並不是要追究個別廠商的責任,嚴懲加害者,對受害者的照護沒有直接助益;這部專法是希望受害者能得到制度性的救濟。

法律系出身的《油症‧與毒共存》紀錄片導演蔡崇隆指出,受害者最迫切需要的救濟制度,而不是零零散散,想到做一點。他指出,此案的處理具有指標意義,也可做為未來塑毒公害受害者救濟的立法基準。

當年的油症事件,惠明學校師生100多人均受害,前校長陳麗玉控訴,當時許多受害小朋友的情形「還比不上現在的流浪狗」,過去的傷害絕對不能忘記「希望受到災害的小朋友不是白白受災,而是希望喚起社會重視食品安全。」

當年的油症事件,惠明學校師生100多人均受害,前校長陳麗玉控訴,當時許多受害小朋友的情形「還比不上現在的流浪狗」,過去的傷害絕對不能忘記「希望受到災害的小朋友不是白白受災,而是希望喚起社會重視食品安全。」 陳麗玉則質疑,為什麼參加健康檢查的人年年減少?雖然那些健檢的護士很認真,但檢查之後呢?政府沒有提供讓民眾感受到關懷的措施,患者當然心灰意冷。

在立委要求下,趙坤郁同意一個月內檢討個案追蹤方式。

郭育良則提醒國健局,以行政手段提供協助,時斷時續,對害者好像是賜予,而立法則是保障受害者應有的權利,兩者不可同日而語。

趙坤郁承諾,油症患者未來的住院可免部分負擔,並可回溯到今年1月1日,本周已呈請署長簽核,近期內會發布並個別通知患者。至於立法的必要性,會帶回署裡討論。

日本在1968年也爆發Kunemi倉庫所製造的毒米糠油中毒事件,受害者同樣是PCB與PCDF中毒。為了將日本經驗帶給台灣參考,日本「Kanemi油症被害者支援中心」事務局長藤原壽和(Fujiwara Toshikazu)今天第三度來台,親身參與公聽會。

日本在1968年也爆發Kunemi倉庫所製造的毒米糠油中毒事件,受害者同樣是PCB與PCDF中毒。為了將日本經驗帶給台灣參考,日本「Kanemi油症被害者支援中心」事務局長藤原壽和(Fujiwara Toshikazu)今天第三度來台,親身參與公聽會。 藤原表示,日本經驗指出,體內PCDF等毒物的濃度並不能當作是否為油症受害者的判斷基準。有些人PCDF並不高、但其實是受害者,卻無法受到認定。事實上患者血液毒素濃度有高有低,和每個人的代謝與排出狀況不同有關。而對中毒者最無法接受的狀況是,一家人一起用餐、吃同樣的東西,卻被區分成受到認定和沒有受認定兩個類別。

藤原說,日本正採取一項跨黨派行動,討論修訂《PCB廢棄物特別法》,要求KANEMI倉庫和生產PCB的化學公司提撥基金,由環境省統籌運用,作為受害者救濟相關費用。他將會把台灣民間的草案帶回國內和有關方面溝通,也期待日本國會也在8月底能通過民間催生已久的油症受害者救濟法。

沒有留言:

張貼留言